奈良県香芝市二上駅近くのリトミック*ピアノ教室tiara music☆です!

モンテッソーリ教育を軸に、子どもの発達に寄り添い「やりたい」を大切に、子どもが自分で考え主体的に音楽と関われるようレッスンしています☺

音楽教室を10年以上主宰🎹

リトミック指導とモンテッソーリ教師の資格をもち、マタニティー講座や教育委員会後援発達セミナーにも登壇しています♪

「子どもにもっと音楽を楽しんでほしい!」「音楽を好きになって欲しくてピアノのレッスンを受けているのに、なんだかいつもさせられている感じがして、反対に音楽が嫌になっているのでは?」「家庭でできる音楽教育ってあるのかな?」

そんな風に考えている音楽の先生、ピアノの先生、そして保護者の皆さんへ。モンテッソーリ教育は、子どもが楽しみながら自発的に活動を繰り返し、成長していくことができる教育です。

今回は、「モンテッソーリ 音楽」をキーワードに、その環境、具体的な実践方法、そして子どもたちにどのような影響をもたらすのか、詳しくご紹介します。

この考え方やアプローチを取り入れることで、きっと子ども達は、今よりもっと音楽を身近に感じ、より楽しむことができるようになるでしょう!

モンテッソーリ教育の音楽環境とは?

モンテッソーリ教育では、全ての子どもが生まれつき備えている「自分自身を育てる力(自己教育力)」を阻害しない関わりを大切にしています。大人の役割は、何かを直接教え込むことではなく、子どもの発達段階に合った「整備された環境」を用意し、子どもを観察し、援助することです。この環境こそが、子どもが楽しみながら自発的に活動を繰り返し、成長していくための基盤となります。

音楽教育においてもこの原則は変わりません。

日常生活に溶け込む音楽

モンテッソーリ教育では、音楽は生活に不可欠なものとして考えられています。特定の時間や場所を設定して行う特別な活動ではなく、普段の生活の中に毎日取り入れられることが理想とされています。これにより子どもたちは音楽を特別なものではなく、身近なものとして自発的に音楽活動に参加しやすくなります。

教師の役割は「ガイド」

教師は、教材や活動を実演して提示し、子どもが自ら探求できるようサポートします。一方的に指示するのではなく、子どもの自発的な欲求や活動を尊重し、内面からあふれる表現を否定せず、自由に音楽に触れる時間と機会を提供します。

五感を刺激する教具

モンテッソーリ教育では、子どもが感覚を通して学ぶことを重視します。音楽教育においても、音感を養うための独自の教具が用意されています。

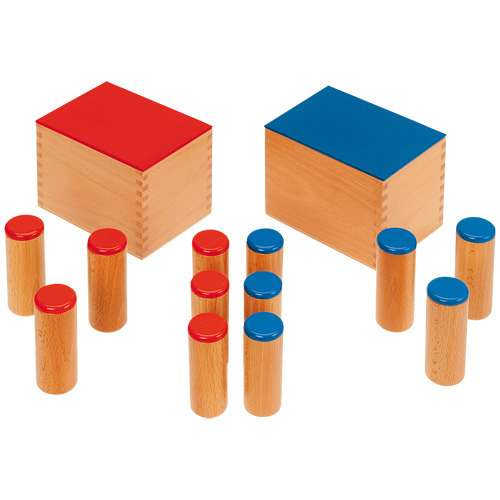

サウンドボックス(雑音筒)

見た目は同じで音の異なる箱のセットです。子どもたちは一つひとつの音を聞き分け、音の微妙な違いを体感したり、同じ音を探してペアにしたり、小さい音から大きい音へと順に並べたりします。

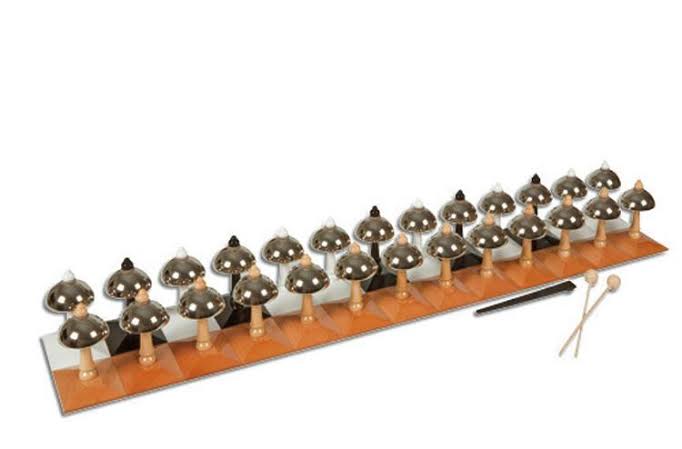

音感ベル

これも外見は同じベルのセットで、音の高低に気づき、音への興味を持つことを促します。ベルをたたいて同じ音を探したり、音階に並べたりすることで、正確な音高感覚を養います。静かな部屋で行うことが望ましく、静粛への習慣付けにも役立ちます。

トーンバー

音感ベルの発展的な教具で、より幅広い音域(C4からC6)を扱い、鍵盤楽器の白鍵・黒鍵のように色分けされています。これにより、様々な音階の構造を理解したり、移調の理論を学んだり、記譜・読譜力を培うことができます。

多様な楽器の提供

子ども自身が様々な楽器・音色について探索し、音楽を創作できるよう、教育環境に多様な楽器を設備することが重視されます。

具体的な実践方法:遊びから生まれる音楽の学び

モンテッソーリ音楽教育では、子どもが実践的な実験活動を通して音楽を探求できるよう、五感を使った活動が設計されています。

聴く!音の探求

音の弁別

サウンドボックスや音感ベルを用いて、音の強弱、高低、音色の違いを聴き分ける活動を行います。音に集中して「聴く」姿勢を養うことが基盤となります。

音階の理解と移調

トーンバーを使って、子ども自身が音階を構成し、それを歌い、移調する活動を行います。この過程で、音階の構造や音程の関係を感覚的に理解し、記譜・読譜へと発展させます。

動く!身体とリズムの融合

モンテッソーリ音楽教育の大きな特徴は、「音を聴くこと」と「身体を動かすこと」が密接に結びついている点です。モンテッソーリは、「子どもは動きを通して学ぶ」と強調しています。リトミックのように音楽のリズムに合わせた身体活動は、集中力や調整能力を育む上で不可欠です。

線上歩行

床に描かれた線やテープに沿って音楽に合わせて歩く活動です。バランス感覚、協調性、動きのコントロールを養います。タンバリンの音に合わせて歩いたり、方向転換したりすることも行われます。音楽のリズムに動きを合わせる「リズム活動」の基礎となります。

身体表現とリズム遊び

モンテッソーリは「子どもが音楽に興味を持つのは動きによるものであり、動きによって、非常に小さな子供でも非常に繊細に音楽を理解できるようになる」と述べています。子どもたちは、音に合わせた身体活動を通して、拍やリズム、テンポ、強弱といった音楽の要素を感覚的に、そして無意識的に身につけていきます。マーチ、ギャロップ、スキップなどのステップを踏んだり、動物の動きを真似したり、スカーフや紙皿など身近な道具を使って音楽に合わせて自由に踊ったりします。これにより、子どもは音楽のリズムを感じ取り、それに合った動きを自ら創造する経験を積みます。

創造と協働の体験

打楽器を使ったリズム表現

簡単な打楽器を使って、教師の伴奏やメロディーに合わせて表現したり、簡単な合奏活動に取り組んだりします。教師が示したリズムを模倣したり、子ども自身がリズムを創作して表現したりする「問いと答え」のようなゲームでリズムの練習をすることもできます。

感情や物語の表現

表現活動として、テーマに沿って身体や楽器を使って表現します。例えば、「雷雨」をテーマに雨や雷の音を打楽器で表現したり、絵本を音楽や動きで表現したりできます。

歌唱活動

子どもから自然とあふれ出す表現と、音楽への喜びを引き出すことが重要視されます。大きな声でなくハミングから始めたり、少人数で歌ったり、一人で歌う部分を作るなど、子どもの声域や特性に合わせて行います。

合奏活動

グループで子どもたちが主体となって、どんな楽器を使うか・音楽の長さ・音の大きさや音色等を考えながら表現していきます。主体的に行うことで、真の表現力が養われます。

まとめ

音楽は、子どもの心身の発達を助け、調和のとれた人格形成に欠かせないものです。

モンテッソーリ教育でのアプローチでは、単に音楽的な能力や技術を育成する以上に、音楽に親しみ感じること、理解を目覚めさせることを大切にしています。子どもたちが遊びながら学び、体全体で音楽を感じ、創造的に表現する喜びを体験できることは、まさに「音楽を楽しむ」ためのアプローチです。子どもたちが自ら選んだ活動に集中し、達成感を味わうことで、音楽を心から楽しむ喜びを感じるようになります。

これらのアプローチを取り入れることで、子どもたちの「音楽が好き!」という気持ちを育み、子どもたちの豊かな音楽性を引き出すことができるでしょう。

ご家庭でも、様々なジャンルの音楽を流したり、マラカス等簡単な楽器を作ってみたり♪一緒に歌ったり踊ったりして、親子で音楽を楽しんでみてくださいね☺

コメント